語言切換

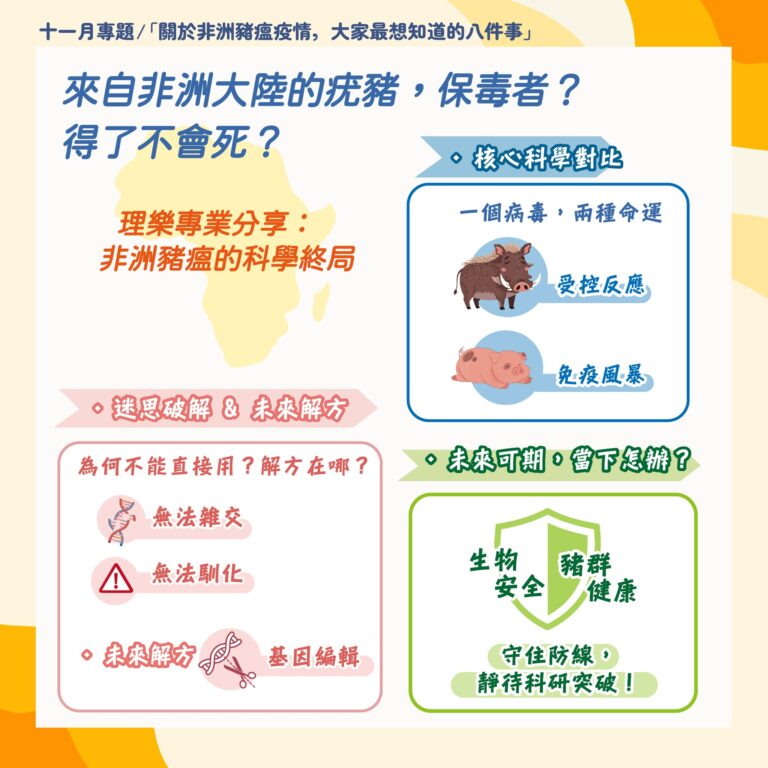

十一月專題/關於非洲豬瘟疫情,大家最想知道的八件事

來自非洲大陸上的疣豬,保毒者?得了不會死?

今天理樂想要跳脫框架,和各位聊聊藏在非洲疣豬身上的秘密:【如何主動擊敗這個流傳百年的病毒?】

【疣豬的秘密:與病毒共存數百萬年,演化出受控的免疫模式】

家豬(豬屬 Sus)與疣豬(疣豬屬 Phacochoerus)是演化上的遠親。

面對非洲豬瘟病毒(ASFV)這個陌生的強敵,缺乏共同演化歷史的家豬,其免疫系統會陷入「過激反應」,產生猛烈的「細胞激素風暴」,無差別地攻擊自身器官,最終導致全身性出血與衰竭。

相反地,疣豬免疫系統早就已經學會和病毒共存,不但能夠壓制病毒,又不至於引發完全自我毀滅。

【為何不能直接雜交?不同屬的巨大遺傳鴻溝】

疣豬跟家豬,不同屬間的生殖隔離讓他們在染色體數量及形態上都有著巨大的差別,就算強行精卵結合,也無法發育成正常胚胎。

【那可以馴化疣豬嗎?三大無法克服的障礙】

馴化是一個長達千年的過程,疣豬到現在還沒有走上馴化之路,有三個原因:

1.野性與攻擊性:

極高的警覺性、緊迫反應、以及領域性,對於飼養人員具有極度安全威脅。

2.低生產效率:

馴化核心目標為高經濟效益,疣豬在所有生產性能指標上(生長速度、飼料換肉率、繁殖能力等)都遠遠落後家豬。選擇馴化之路不切實際。

3.不適應人工眷養環境

所有動物習性,都是為了適應非洲野外環境而生的,在高密度的人工圈養環境,容易出現緊迫、行為異常、繁殖障礙等。

【與其大費周章去馴化,不如借用疣豬的抗病基因,打造天生抗病的豬】

目標: 利用CRISPR(一種被譽為「分子手術刀」的基因編輯技術)等工具,精準修改家豬的特定基因,使其在感染後能像疣豬一樣,啟動溫和、不致命的免疫反應。

現實挑戰為: 儘管實驗室已取得突破,但「基因改造」從技術走向餐桌,需面對漫長的法規審批、高昂的商業化成本,以及公眾接受度的巨大考驗。這是一條通往未來的道路,但路途遙遠。

【另外兩條路:疫苗與藥物的挑戰】

前幾篇有提到過非洲豬瘟的無藥可治,無疫苗可打。疫苗的現實挑戰為: 病毒的複雜性,讓傳統疫苗技術頻頻碰壁。而目前較有希望的「減毒活疫苗」,始終存在疫苗病毒在豬群中「返強」,恢復為致命病毒的潛在風險,這使得全球對其大規模應用極度審慎。

而在藥物控制方面:目標為開發出能夠在感染初期抑制病毒或是平息免疫風暴的特效藥物。但非瘟病程極快,當臨床症狀出現時大部分都已經錯過黃金治療時間。再加上開發週期長、成本昂貴,目前尚未有具有效用的藥物問世。

【成功抗衡之路充滿挑戰,但依舊有希望。生物防治及維持場內健康為第一目標!】

科學的快速成長,即使研究之路依然坎坷,但確實讓非洲豬瘟的防疫未來不是只有被動防守,而是有主動出擊的機會。

等待奇異博士的那間好夥伴披風縫製完成之前,我們能夠做的,便是繼續守住每個小細節,完備生物防治堡壘。並且維持住豬群自身的健康,將其餘疾病問題的影響,降到最低,讓整體狀態隨時維持最高戰力的狀態!